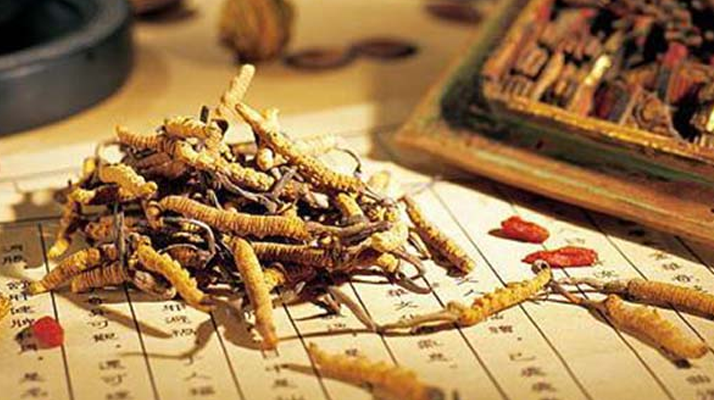

冬虫夏草是什么长成的?揭秘其独特的生长历程

冬虫夏草的生长过程堪称自然界的奇迹,它既不是单纯由植物长成,也不是由动物发育而来,而是真菌与昆虫在特定环境下经过复杂互动形成的生物复合体。了解冬虫夏草的生长历程,能揭开其 “冬天为虫、夏天为草” 的神秘面纱,理解这份高原珍品的来之不易。从真菌孢子到完整虫草,每一步都离不开特定的生物条件和环境因素。

冬虫夏草的生长始于真菌孢子与昆虫宿主的相遇。其 “母体” 是虫草属真菌,夏季时,成熟的虫草子实体释放出大量微小的孢子,这些孢子如同种子,随风飘散在高海拔草甸的空气中。而 “宿主” 则是蝙蝠蛾的幼虫,这种昆虫专门生活在海拔 3000 米以上的高原草甸,以植物根系为食。当真菌孢子落在蝙蝠蛾幼虫体表,且环境温度、湿度适宜时,孢子会通过幼虫的体壁或气孔侵入其体内,这是冬虫夏草生长的第一步,也是最关键的起点,只有特定种类的真菌与特定蝙蝠蛾幼虫才能完成这一寄生过程。

真菌在幼虫体内的生长是冬虫夏草形成的核心阶段。侵入幼虫体内的孢子会迅速萌发,形成纤细的菌丝,这些菌丝如同网络般在幼虫体内蔓延,逐渐吸收幼虫的营养物质。同时,真菌会分泌特殊的生物活性物质,不仅为自身生长提供能量,还能调控幼虫的生理活动,使其保持存活状态却失去自主活动能力。在寒冷的冬季,被感染的幼虫会钻入距地表 3-5 厘米的土壤中越冬,此时幼虫体内已布满菌丝,身体逐渐僵化但外形完整保留,这就是 “冬虫” 名称的由来,这个阶段通常持续 3-6 个月,菌丝在低温环境中缓慢积累营养。

次年春季的形态转化完成了从 “虫” 到 “草” 的蜕变。随着气温回升,土壤解冻,潜伏在幼虫体内的菌丝体开始快速生长,从幼虫头部顶端的体节间长出白色的菌丝束,逐渐向上延伸突破土壤表面。这个伸出地表的部分就是冬虫夏草的 “草头”,学名子实体,它是真菌的繁殖器官,呈细长圆柱形,初期为白色,逐渐变为深棕色。子实体生长速度很快,10-15 天就能长到 4-7 厘米高,顶端形成含有新孢子的结构,此时完整的冬虫夏草正式形成 —— 下部是僵化的幼虫体,上部是真菌的子实体,实现了从 “冬虫” 到 “夏草” 的形态转变,整个生长周期前后需要 1-2 年时间。

特定的高原环境是冬虫夏草生长的必要条件。海拔 3000-5000 米的高度决定了其生长的基本环境:这里空气稀薄,紫外线强烈,能抑制杂菌生长;昼夜温差大,白天温度可达 15℃,夜晚降至 0℃以下,这种极端温差促使虫草积累更多活性成分;土壤需疏松肥沃,富含腐殖质和矿物质,且排水良好,既保水又不积水,为幼虫和真菌提供理想的生长基质。同时,这些区域必须有充足的降水或雪山融水,保持土壤湿润,却又不会形成涝渍,只有同时满足这些环境条件的地区,才能长出优质的冬虫夏草。

宿主昆虫的生长特性影响冬虫夏草的品质。蝙蝠蛾幼虫从卵孵化到成熟需要 2-3 年,期间以高山草甸的珠芽蓼、头花蓼等植物的地下根茎为食,这些植物富含氨基酸和微量元素,间接影响幼虫体内的营养积累,进而决定冬虫夏草的品质。只有健康的、营养充足的幼虫被真菌感染后,才能长出饱满的冬虫夏草,幼虫体型越大、营养越丰富,长成的虫草品质越高,这也是高海拔产区虫草品质更优的原因之一,那里的蝙蝠蛾幼虫生长周期更长,营养积累更充分。

生长过程中的生态平衡维系着冬虫夏草的自然循环。在自然状态下,真菌、蝙蝠蛾幼虫和高原植物形成了稳定的生态链:植物为幼虫提供食物,幼虫为真菌提供宿主,真菌控制幼虫种群数量,避免过度繁殖破坏植被。每年只有少数幼虫会被真菌感染形成虫草,大部分幼虫完成生命周期,保证种群延续。这种自然调控机制让冬虫夏草的生长保持动态平衡,过度采挖会打破这种平衡,导致资源枯竭,这也是保护冬虫夏草生长环境的重要性所在。

人工难以复制的生长条件造就了冬虫夏草的稀缺性。虽然目前已能人工培育虫草菌丝体,但完整冬虫夏草的生长过程无法完全模拟,因为它需要特定的真菌种类、特定的蝙蝠蛾幼虫、特定的高原微环境以及精确的季节变化配合,这些复杂条件难以在实验室中重现。即使在人工干预下,也只能提高虫草的形成概率,无法实现大规模商业化生产,这也是天然冬虫夏草价格昂贵的根本原因,每一根虫草都是大自然精心培育的产物。

冬虫夏草是由虫草真菌寄生蝙蝠蛾幼虫后,在高海拔高原环境中经过 1-2 年生长形成的生物复合体。它的生长始于孢子侵入幼虫体内,经历真菌菌丝在幼虫体内越冬积累,最终在春季长出子实体形成完整虫草,整个过程依赖于真菌、昆虫与环境的完美配合。了解这份独特的生长历程,不仅能让我们认识到冬虫夏草的生物本质,更能体会到自然界的精妙与神奇,在利用这份珍贵资源的同时,更加重视对其生长环境的保护,确保这一自然奇迹能够永续传承。

免责声明:该内容来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。